Registration poster for the International Course on Public Mental Health 2025

In collaboration of the Center for Public Mental Health (CPMH) and the Center for Life-Span Development (CLSD) of the Faculty of Psychology, Universitas Gadjah Mada, an International Course on Public Mental Health is organised this year. This means that this is the third time CLSD has organised an international course, with the first being held in 2021. In these international courses, excellent lecturers worldwide are invited to bring a lecture, with this year inviting professionals from Universiti Malaya, UNICEF Indonesia, University of Queensland, University of Melbourne, Marmara Üniversitesi, and many more. Taking place online from Monday to Friday, October 27th–31st 2025, the International Course for Public Mental Health 2025 holds the theme, “Bridging Generations: Thriving Youth, Supportive Families, Collaborative Schools”.

This international course aims to bring together insights and strategies to empower families for them to thrive amidst these challenges, fostering resilience, balance, and stronger intergenerational connections for healthier, more supportive societies. Using existing research, evidence-based practices, and real-world practical applications, this course provides a platform for participants to explore various approaches in fostering mental health across generations and contexts, which is connected to fulfilling the Sustainable Development Goals (SDGs), such as Good Health and Wellbeing (3) and Quality Education (4). All of the courses were conducted in English and closed captioning was provided.

Day 2, brought by Tanti Kosmiyati Kostaman S. Psi, M.Sc. from UNICEF Indonesia, on Strengthening Community-Based Support Systems for Youth Mental Health

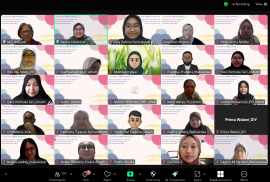

For this year’s course, we invited 6 international speakers and 6 national speakers from various backgrounds and fields of expertise from all over the world, such as Australia, Malaysia, Turkey, the United Kingdom, and the United States of America. Attended by students, researchers, educators, professionals, and parents alike from 3 different countries, this course started with an opening event brought by 2 of our speakers, Prof. Dr. Süleyman Derin and Mrs. Diana Setiyawati, MHSc., Ph.D., Psikolog on October 23rd on Living Room Talks: Diana & Derin, with the topic of “Supportive Family for Youth Mental Health Development”.

“Family is a very strategic place to produce good citizens, good characters, good workers, and good assets for society. But family also only functions well if the society or the nation also helps them too. These two things need to go hand in hand, we can’t leave families alone to carry the burden, it is our collective responsibility to make an enabler factor for the families to function well.” said Mrs. Diana Setiyawati, MHSc., Ph.D., Psikolog, the speaker at our opening event and a lecturer at the Faculty of Psychology, Universitas Gadjah Mada.

This course consisted of nine different topics, with each topic commemorating the role of parents, families, educators, communities, schools, inclusive education, advocacy, mental health, and wellbeing for all in strengthening healthier, more resilient families and thriving future generations in this changing world.

| Date | Time (GMT +7) | Agenda | Speakers |

| Monday, 27 October 2025 | 13:00–14:30 | Parenting Adolescents in a Changing World | Prof. Dr. Fonny Dameaty Hutagalung |

| Tuesday, 28 October 2025 | 16:00–17:30 | Strengthening Community-Based Support Systems for Youth Mental Health | Tanti Kosmiyati Kostaman S. Psi, M.Sc. UNICEF |

| Wednesday, 29 October 2025 | 13:00–14:30 | Designing Mental Health–Friendly School Systems | Holly Erskine |

| 15:30–17:00 | Family Interventions for Mental Health Promotion | Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si | |

| Thursday, 30 October 2025 | 12:30–14:00 | Digital Well-being and Family-School Collaboration | Teodora Pavkovic, M.Sc., Clin.Psy. |

| 15:30–17:00 | Experiences of Youth with Disabilities | Elga Andriana, S.Psi., M.Ed., Ph.D. and Christopher Florensco Raditya Setadewa | |

| 20:00–21:30 | Positive Discipline For Educators | Joy Marchese | |

| Friday, 31 October 2025 | 10:00–11:30 | Trauma-Informed Approaches in Schools and Families: Care, Connect, Collaborate | Dr. Annie Gowing |

| 13:00–14:30 | Families at the Peak of Career Demands: Balancing Work and Care | Fuad Hamsyah, S.Psi., M.Sc., Ph.D |

Day 3, Session 1, brought by Holly Erskine from The University of Queensland, Australia, on Designing Mental Health–Friendly School Systems.

With that, the International Course on Public Mental Health, held from 27–31 October 2025, with a total of 9 sessions, uniting 12 speakers from 7 countries, and 37 participants from 3 countries has come to an end. The organising committee of the International Course on Public Mental Health 2025 expresses our utmost gratitude to the speakers for sharing their valuable knowledge and insights in fostering healthier intergenerational connections among youth, families, communities, and schools. We are also extremely grateful to all participants for their active participation and contributions during this international course. We look forward to welcoming you at our upcoming events in the future!

“Let’s all be people who demystify and help build understanding,” Dr. Annie Gowing