“Mengatasi Kecemasan terhadap Karier dan Tuntutan Sosial di Masa Pandemi”

Oleh Erythrina Sekar Rani (erythrina.sekar.r@mail.ugm.ac.id)

Editor: Lisa Sunaryo Putri

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Pandemi COVID-19 di Indonesia telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, salah satunya sektor ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan telah dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari data tersebut 27,7% berusia 20-24 tahun; 11,6 % usia 25-29 tahun; dan 1,1 % berada pada rentang usia 30-34 tahun (1).

Pandemi COVID-19 juga telah mengubah kebiasaan masyarakat. Perubahan yang cenderung mendadak dan belum diketahui kapan mulai membaik ini cenderung mempengaruhi keadaan psikologis masyarakat. Berdasarkan data hasil swa-periksa Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) pada 4010 orang sejak lima bulan COVID-19 ada di Indonesia, diketahui bahwa 64,8 % subjek mengalami kecemasan dan terbanyak terjadi pada rentang usia 17-29 tahun dan individu berusia lebih dari 60 tahun (2). Bisa disimpulkan bahwa kecemasan banyak dialami pada individu dewasa dan lanjut usia.

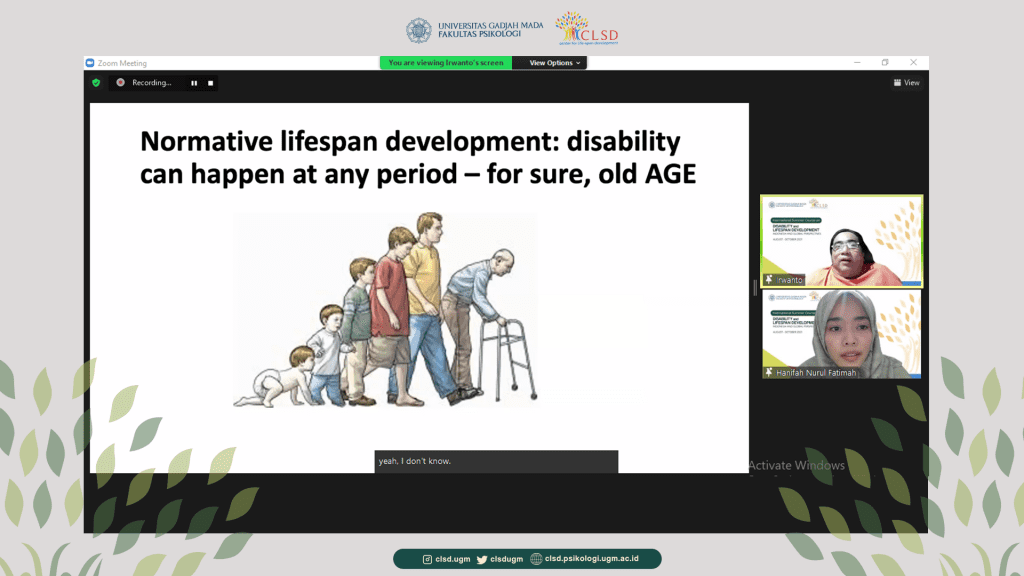

Bila kita fokuskan kepada individu usia dewasa awal, individu tersebut memiliki tugas perkembangan yang perlu untuk dijalankan. Menurut Erikson, pada usia dewasa awal (20-30 tahun), seseorang dihadapkan pada tugas perkembangan untuk membangun hubungan yang intim yaitu membentuk pertemanan yang sehat dan hubungan dengan lawan jenis. Lebih lanjut, menurut Levinson, pada masa dewasa awal (22-28 tahun), terdapat dua tugas perkembangan yang perlu dikuasai, yaitu kehidupan dewasa dan mengembangkan struktur hidup yang stabil. Levinson melihat ini sebagai fase pemula, transisi untuk menjadi lebih mandiri yang ditandai dengan membangun mimpi berupa karier dan pernikahan (3). Namun, adanya kondisi pandemi COVID-19 mungkin akan mempengaruhi ketercapaian pemenuhan tugas perkembangan pada usia dewasa awal tersebut dan mendorong timbulnya kecemasan.

Durand & Barlow mendefinisikan kecemasan sebagai keadaan suasana hati yang berorientasi pada masa depan yang ditandai dengan adanya kekhawatiran karena tidak dapat memprediksi atau mengendalikan kejadian yang akan datang. Selanjutnya, dijelaskan bahwa sebenarnya rasa cemas memiliki fungsi untuk diri kita jika jumlahnya tidak berlebihan. Misalnya untuk mendeteksi adanya kondisi bahaya yang mengancam sehingga individu diharapkan mampu mengambil tindakan untuk menghadapinya (4).

Masih dalam penelitiannya, Durand & Barlow juga menyatakan bahwa kecemasan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (4):

- Biologis: genetik, sirkuit di otak, dan sistem neurotransmitter tertentu.

- Psikologis: keinginan untuk mengontrol segala aspek kehidupan sampai ketidakpastian yang ada dalam diri kita sendiri, pola asuh (cenderung mengontrol atau direktif), dan pengaruh lingkungan lain (contohnya di era pandemi saat ini: banyaknya karyawan yang di PHK, ketersediaan lapangan kerja yang cenderung menurun, daya saing cenderung tinggi, kesulitan untuk bersosialisasi secara langsung karena pembatasan sosial, bingung menentukan karier, ditambah jika belum menemukan tujuan hidup ataupun passion, dll).·

- Sosial: pengalaman traumatis (contoh: bullying, masalah di tempat kerja, perceraian, kematian orang yang dicintai, dll) dan tekanan sosial (contoh: tuntutan harus berprestasi, membandingkan atau dibandingkan dengan orang lain, merasa insecure dengan pencapaian orang lain, adanya tuntutan dari keluarga untuk menikah atau mendapatkan pekerjaan yang layak, maupun tuntutan lain dari dalam diri).

Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi kecemasan terhadap tugas perkembangan pada individu dewasa awal berkaitan dengan karir dan tuntutan sosial lainnya di masa pandemi ini?

Berikut adalah tips untuk membantu mengatasi kecemasan di masa pandemi ini :

- Mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan (pikiran, perkataan, dan tindakan, dan segala sesuatu yang ada dalam diri kita).

Sering kali, masalah muncul dari kenyataan bahwa kita menginginkan sesuatu yang tidak bisa kita miliki atau menyangkal sesuatu yang tidak kita inginkan (5), contohnya: saat mendapatkan nilai jelek, mengalami kegagalan, berbuat salah, mendapatkan komentar negatif dari orang lain, merasa insecure atas pencapaian orang lain, dan yang lainnya. Semakin kita ingin mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, hal ini akan membuat diri kita cenderung lebih mudah merasa kecewa, sedih, marah, cemas, khawatir, takut, dan emosi negatif lain. Kita bisa belajar untuk mengelola emosi negatif ini dengan filsafat stoisisme. Filsafat stoisisme bertujuan untuk menumbuhkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup, penganut stoisisme biasanya pandai mengendalikan emosi yang dirasakan (6). Dengan demikian, kita perlu berfokus untuk mengendalikan sesuatu yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, perkataan, tindakan, dan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, berusaha menjadi diri versi terbaik dari diri kita.

- Melatih Mindfulness

Mengapa kita perlu melatih mindfulness? Biasanya, kita jarang sadar ketika melakukan sesuatu, terjebak dalam pikiran yang mengganggu atau pendapat tentang sesuatu yang terjadi saat ini (7). Entah karena sudah terbiasa melakukan atau karena suatu hal yang lain, misalnya: kita sering lupa meletakkan kunci motor atau handphone, tidak sadar makanan yang kita makan sudah habis, atau bekerja tetapi pikiran tidak ada di sana. Ketika kita mindful, kita cenderung sadar dan mampu mengenali sesuatu yang terjadi di sini dan kini (7). Mindfulness bisa dilatih dengan memperhatikan penuh dari momen ke momen yang dilewati, tanpa memberikan judgement, ide atau opini tertentu, suka atau tidak suka (8). Mengapa? Kebiasaan mengkategorikan atau men-judge sesuatu akan membuat diri kita memberikan respons secara otomatis (bahkan tidak disadari), menjadi tidak objektif dalam mengamati yang sedang terjadi, dan sulit menemukan kedamaian dalam diri (8).Mari berlatih untuk cukup menyadari sesuatu yang indra kita tangkap tanpa memberikan judgement agar bisa lebih objektif dalam menanggapi sesuatu, tidak mudah terbawa suasana, bisa menyadari dan mengendalikan respons kita.

- Membuat Tujuan Hidup

Tujuan hidup adalah sumber motivasi utama diri kita. Lebih lanjut dijelaskan, tujuan yang dikembangkan secara sadar dapat mengarahkan tindakan kita untuk mencapai tujuan tersebut (8). Salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk membantu menetapkan tujuan hidup adalah dengan metode “SMART Goal” (Specific, Measurable, Attainable, Result-Oriented, dan Timely atau Time Based). Setelah itu, kita bisa mencoba break down ke tugas-tugas yang lebih kecil yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan. Perlu kita ingat bahwa masa depan bukan suatu hal yang bisa kita pastikan, tetapi bukan berarti kita tidak boleh bermimpi atau memiliki tujuan. Namun, perlu kita sadari bahwa yang bisa kita lakukan adalah fokus mengusahakan semaksimal kita, mengenai masa depannya terwujud atau tidak, bukan ada di kendali kita.

- Mengembangkan diri dengan hobi atau aktivitas positif yang kita sukai

Melakukan aktivitas positif yang disukai untuk memanfaatkan waktu luang dan meningkatkan kapasitas diri, seperti: mengikuti kursus bahasa, belajar trading, berolahraga, melukis, menulis, atau membaca buku pengembangan diri seperti “Filosofi Teras” karya Henry Manampiring; “Mengheningkan Cinta” karya Adjie Santoso Putro; “Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat” karya Mark Manson; “Start with Why” atau “Find Your Why” karya Simon Sinek, dan yang lain sebagainya.

- Jangan sungkan untuk mengikuti konseling dengan psikolog atau psikiater, jika dirasa permasalahan yang dihadapi mengganggu fungsi sehari-hari, misalnya: waktu tidur, nafsu makan, dan interaksi dengan orang lain terganggu, sulit berkonsentrasi, tidak termotivasi, atau yang lainnya. Karena meminta bantuan kepada ahlinya ketika kita butuh adalah salah satu wujud kita mencintai diri kita.

Teman-teman, itulah beberapa tips yang mungkin bisa dicoba untuk mengurangi rasa cemas akan keadaan yang tidak kita inginkan khususnya dalam tugas kita memasuki fase dewasa awal kehidupan. Tumbuhkan rasa percaya diri pada diri kita sendiri karena itulah yang membuat kita menjadi lebih baik. Selamat berproses! Semoga kita selalu bertumbuh setiap harinya.

Sumber:

- Pekerja Terkena PHK. (2020, Mei 20). Retrieved Juli 4, 2021, from LIPI Indonesia: https://twitter.com/lipiindonesia/status/1263079374137503749/photo/2

- 5 Bulan Pandemi Covid di Indonesia. (2020). Retrieved Juli 2, 2021, from Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI): http://pdskji.org/

- Santrock, J. W. (2012). A Topical Approach to Life-Span Development Sixth Edition. New York: McGraw Hill.

- Durand, V. M., & Barlow, D. H. (2006). Psikologi Abnormal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ferraiolo, W. (2020). A Life Worth Living. Alresford: John Hunt Publishing (ebook).

- Drakulić, A. M. (2012). http://pdskji.org/home. A Phenomenological Perspective on Subjective well-Being: From Myth to Science, 32.

- Germer, C. K. (2005). What is Mindfulness? Insight Journal, 24.

- Kabat-Zinn, J. (2013). Full Catastrophe Living: Ho to Cope with Stress, Pain, and Illness using Mindfulness Meditation. London: Piatkus (ebook).

- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2013). New Developments in Goal Setting and Task Performance. Hove: Cenveo Publisher Services (ebook).

(sumber foto: RODNAE Productions

(sumber foto: RODNAE Productions