Collaborating with the Center for Indigenous and Cultural Psychology (CICP), the Center for Life-Span Development (CLSD) organized an international summer course program titled International Summer Course on Cultural Dynamics and Life-Span Development: Research Approaches and Practical Interventions. This summer course focuses on helping students gain an understanding of the role culture plays in life-span development as well as offering valuable insights into current research methodologies and approaches relevant to cultural and lifespan development. This event invites various speakers from Indonesia and all over the world with various backgrounds.

The last module, titled Thematic Explorations of Contextual Research and Intervention on Life-Span Development is unique compared to the other modules, the fact that it is divided into two sections; research, which explores the utilization of cultural and indigenous methodologies into life-span developmental research, and intervention, which talks about the significance of cultural considerations in interventions. Examples include; youth dynamics, addressing bullying, and the empowerment of older adults. The last module is constructed to fulfill Sustainable Development Goals (SDGs) such as Good Health and Well-Being (3), Quality Education (4) and Reduced Inequalities (10).

The seventh session was held on Friday, 27 September 2024, titled Social relations in the Javanese context by Prof. Faturochman, one of the lecturers in the Faculty of Psychology of Gadjah Mada University. This is also the first session of the last module. The session starts with Prof. Faturochman explains how the Javanese are divided into three classes; Santri, Abangan, and Priyayi. He then began to explain social-psychological relations, such as interpersonal, within group relations, and intergroup relations as well as explaining the aspects of relations, with emphasis on examples from Indonesia, such as Rukun (Harmony). After that, Prof. Faturochman explains a research that he did in 2018, which researches the multi-identity and relations of a local parliament member. He then continues the session by explaining the data results of his research. Just like other sessions, the session concludes with a Q & A.

Due to technical issues, the second session was postponed to a later date. The module continues with the third session, which was held on Tuesday, 1 October 2024 titled An Indonesian Indigenous perspective of life-span development by Mr. Ryan Sugiarto, one of the lecturers at Sarjanawiyata Tamansiswa University. The session begins with Mr. Sugiarto talking about Macapat, an Indonesian perspective on life-span development, specifically in Java. He also explains about the other Javanese perspectives on life-span development, with him mentioning that there are some that have three stages, some even have twelve. The session ends with a Q & A.

The fourth session was held on Wednesday, 2 October 2024 titled Digital society and life-span development by Dr. Jessica Navarro from Elon University, the United States. The session begins with Dr. Navarro going over the basic information regarding Urie Bronfenbrenner’s theory, such as his background, why he created the theory, the development of the theory, and the criticisms of the earlier iterations of the theory. Dr. Navarro then explains one flaw in the older versions of the theory; that it didn’t include how technology can impact child and adolescent development. This is where she introduces the Neo-Ecological theory, an improved version of Bronfenbrenner’s theory, with technology and social media being considered as vital influences in each of the levels. She ends the session with explaining how artificial intelligence (AI) can be implemented into the Neo-Ecological theory.

The fifth session was held on Thursday, 3 October 2024 titled Collaborative life-span development intervention by Dr. Sutarimah Ampuni, the head of CLSD and Dr. Yuni Hastutiningsih, a representative from The National Population and Family Planning Board (BKKBN) Yogyakarta. The session begins with Dr. Ampuni going over the basics of psychological intervention, such as the definition, stages, procedure, etc. She also explains Bronfenbrenner’s ecological theory. The session is then handed over to Dr. Hatutiningsih. She explains the general information on BKKBN, the policies, the efforts to achieve “Indonesia Emas 2045”, the programs that are available for the different life-span age groups. The session goes back to Dr. Ampuni, with her explaining the programs created with the collaboration between CLSD and BKKBN.

The sixth session was held on Monday, 7 October 2024 titled Research with children and youth in the context of migration by Dr. Roy Huijsmans, from Erasmus University Rotterdam, the Netherlands. The session starts with Dr. Huijsmans reviewing the exact meaning of child and youth. He then asks the students to take their time to answer questions regarding child and youth, specifically in relation to their age with certain behaviors. After that, he began explaining about agency in childhood and youth. Prof. Huijsmans then starts to talk about a case study he did in Laos about young people and migration. He explains that the concept of migration belongs in the youth stage of a person’s life-span. He ends the session with explaining the interventions that focus on the migrant youth of minority age.

The seventh session was held on Tuesday, 8 October 2024 titled Empowering Older Adults by Prof. Elisabeth Schröder-Butterfill, from the University of Southampton, the UK. The session starts with Prof. Schröder-Butterfill asking the audience what ideas the students associate with older people. She then starts to explain the disengagement theory, in which withdrawal from society done by older individuals is a normal part of aging. Due to the negative connotations of the theory, Prof. Schröder-Butterfill then explains the successful aging theory. After that, Prof. Schröder-Butterfill starts to explain a program she worked on; Care Networks, which is situated in Indonesia, specifically in the regions of West Sumatra, Jakarta Yogyakarta, East Java, and the island of Alor in East Nusa Tenggara. Prof. Schröder-Butterfill concludes the session that despite the efforts of implementing elderly care in Indonesia, it’s still a major obstacle in the Indonesian healthcare system.

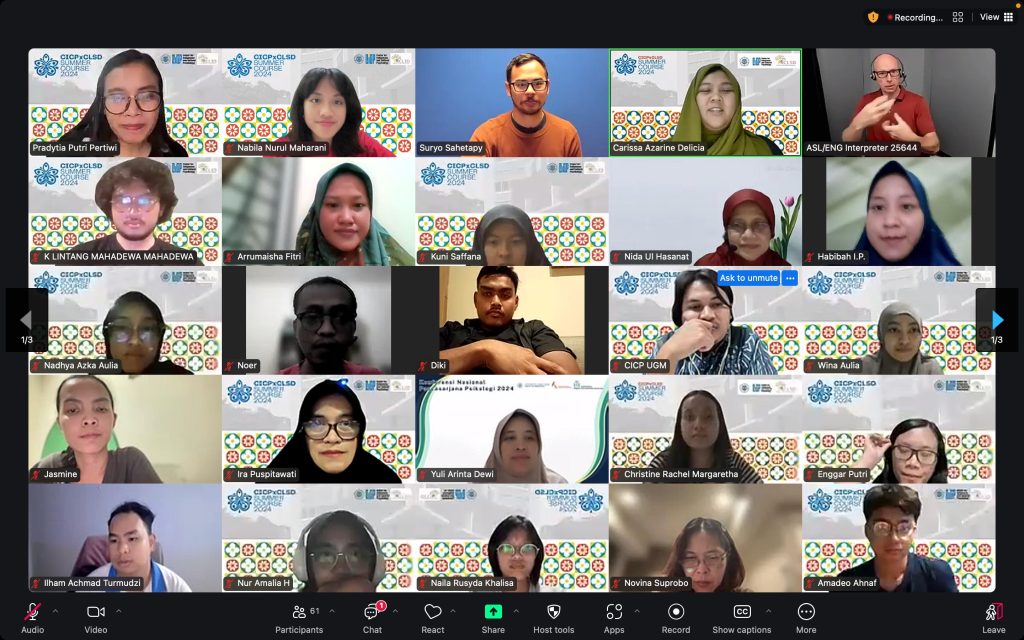

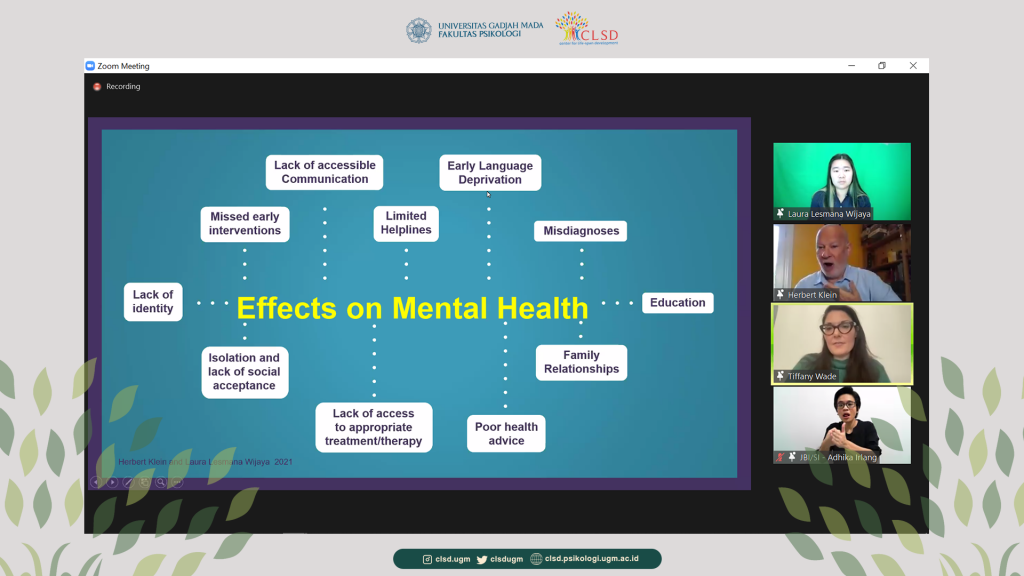

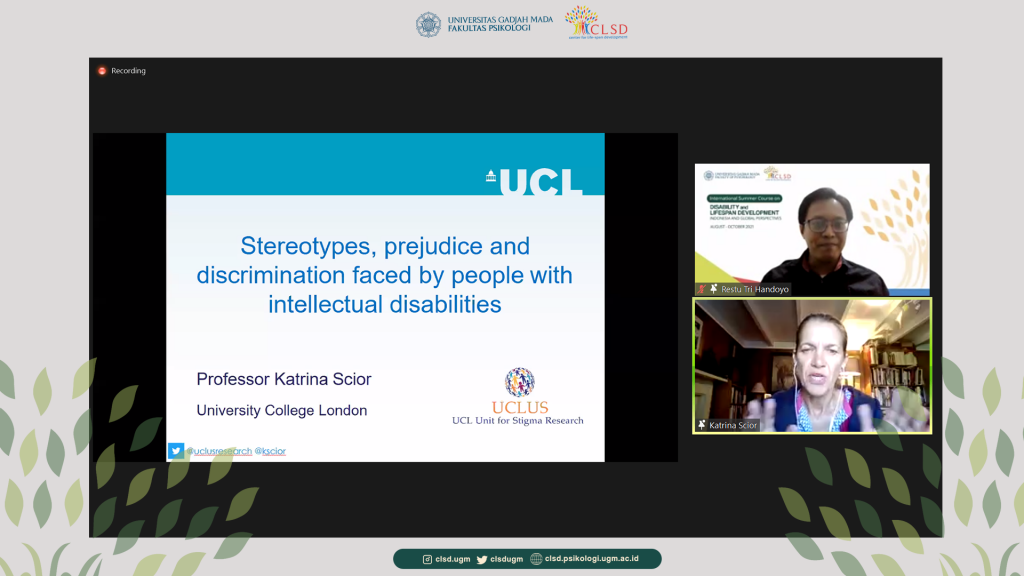

The last session of this module was the postponed second session, held on Friday, 11 October 2024 titled Risk and resilience in developmental diversity: Learning from Deaf culture by Mr. Surya Sahetapy, from the Rochester Institute of Technology, the United States. This is also the final session for the international summer course. The session begins with Mr. Sahetapy explains the historical and social contexts of deaf culture, with one of the points being how it’s easier for hearing people to communicate with deaf people by ensuring that light is present and how rounded tables give deaf people an easier way to see everybody, thus ensuring better communication. Mr. Sahetapy then explains the risks faced by the deaf individuals, such as language deprivations, educational challenges, lower median earning, Mr. Sahetapy then ends the session with explaining how hearing people can become allies for deaf people.

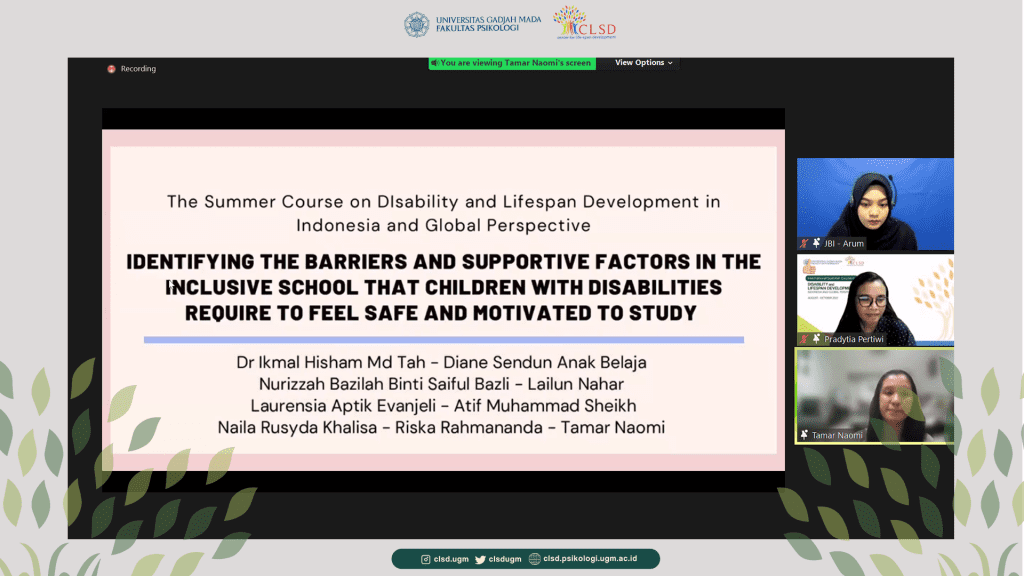

After the session with Mr. Surya Sahetapy, a student-led conference was held on Monday, 14 October 2024. This conference has the students create a research proposal based off of the materials from the lectures as the course learning outcome. With that, the International Summer Course on Cultural Dynamics and Life-Span Development: Research Approaches and Practical Interventions has ended, which ran from 17 September to 14 October 2024, with a total of 13 sessions, 14 speakers from 9 countries, and 47 participants from 5 countries.

We want to give a huge thank you to our speakers for sharing their insights and knowledge on cultural dynamics and lifespan development. We would also like to thank our students for their active engagement, attendance, and thoughtful contributions during the sessions. We look forward to welcoming you at our future events! [MWK]