Liputan Kegiatan Summer Course Module 1: Disability and Intersectionality

Pada pertengahan tahun 2021, Center for Life-Span Development (CLSD) untuk pertama kalinya menyelenggarakan kegiatan kursus musim panas atau summer course bertajuk International Online Summer Course on Disability and Lifespan Development: Indonesia and Global Perspectives. Berkolaborasi dengan ahli studi disabilitas Indonesia dan dunia, summer course ini berperan sebagai media untuk memfasilitasi pembelajaran kritis dalam menganalisis dan memahami hambatan-hambatan yang saling berkaitan satu sama lain yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, serta mendorong pertukaran ilmu pengetahuan, diskusi, sekaligus membangun koneksi antara ilmuwan muda dan ahli-ahli berpengalaman di ranah penelitian disabilitas yang diharapkan dapat menginspirasi penelitian-penelitian baru dan implementasinya di dunia nyata.

Kegiatan yang merupakan buah kerja sama antara CLSD, Fakultas Psikologi, dan OIA (Office of International Affairs) UGM ini turut mengundang 16 pembicara internasional dan 5 pembicara nasional dengan latar belakang serta bidang studi yang beragam dari berbagai belahan dunia, di antaranya Malaysia, United Kingdom, Australia, Netherlands, New Zealand, dan United States of America. Masing-masing ahli membawakan topik yang komprehensif, spesifik, dan mendalam dalam rangka membedah ranah disabilitas dan rentang perkembangan manusia yang ditilik dari bermacam perspektif.

Summer course ini diikuti oleh 45 mahasiswa dan profesional internasional yang berasal dari West Africa, Australia, Pakistan, Nepal, Tanzania, Philippines, Ghana, Netherlands, Bangladesh, Malaysia, Iran, Romania, Nigeria, South Africa, dan United States of America, serta 65 mahasiswa dan profesional nasional dari berbagai institusi di Indonesia. Partisipan dari kursus musim panas ini terbagi menjadi tiga kategori yaitu peserta yang mengikuti partisipasi penuh (Full Participation), kehadiran penuh (Full Attendance), serta sesi individu (Individual Session). Ke depannya, Summer Course yang diselenggarakan ini diharapkan dapat membantu peserta dalam:

- Memahami dan mengidentifikasi secara kritis konsep disabilitas yang berkembang serta persimpangan antara faktor-faktor kontekstual yang membatasi partisipasi penyandang disabilitas, baik secara teoretis maupun dalam praktek.

- Memahami pendekatan metodologis yang berbeda-beda untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam knowledge production dan menganalisis serta menjelaskan faktor-faktor faktual yang menjadi penghalang.

- Membangun jaringan dengan ahli-ahli berpengalaman di bidang studi disabilitas serta terlibat dalam percakapan atau diskusi yang mendukung perjalanan akademik.

- Membentuk proses belajar kolaboratif dan kerja sama dalam latar internasional, multidisipliner, dan multikultural.

- Mengembangkan dan mempresentasikan ide penelitian dalam bahasa saintifik serta memberi masukan terhadap sesama peserta dengan sikap kritis dan apresiatif.

Hari pertama Summer Course yang diawali pada tanggal 3 Agustus 2021, dipandu oleh MC Zahra Fadilah Syamil serta dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Psikologi UGM Prof. Dr. Faturochman, M.A. Selanjutnya, Elga Andriana, S.Psi., M.Ed., Ph.D selaku Kepala Center for Life-Span Development (CLSD) dan moderator pada pertemuan hari pertama, memaparkan secara keseluruhan tentang kegiatan Summer Course tersebut.

Kegiatan beralih ke acara utama yaitu keynote lecture oleh Profesor Dan Goodley dari University of Sheffield, United Kingdom, yang menandakan dimulainya modul pertama. Membawakan topik Disability and Other Human Questions, Prof. Goodley dengan gagasan utama “Siapakah yang Patut Menjadi Manusia” mengajak partisipan untuk merenungkan ulang seperti apakah humanisme yang sebenarnya dan juga mengingatkan akan fakta bahwa betapa orang-orang dengan disabilitas telah sangat terdampak secara negatif dalam jumlah yang tak seimbang terutama di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Mulai dari dikecewakan layanan kesehatan, mengalami segregasi sepanjang lokatara, hingga semakin berisiko untuk diasingkan dan diabaikan. Beliau juga menyampaikan bahwa, bahkan pada 2021, masih berlaku sebuah kenyataan dan perasaan di mana hanya beberapa orang yang “diperbolehkan” menjadi manusia. Oleh karena itu, kita semua berkewajiban untuk menemukan cara baru yang inklusif dan inovatif untuk menghidupkan kembali hubungan manusiawi satu sama lain. Prof Goodley membawa partisipan pada konklusi bahwa disabilitas adalah salah satu fenomena yang menghidupkan kembali pemahaman kita tentang apa artinya menjadi manusia, dan kita, terlebih lagi di masa-masa sulit seperti ini, perlu untuk menemukan kembali rasa kemanusiaan kita bersama.

Adapun sesi kedua dilaksanakan pada 5 Agustus 2021 dengan penyampaian materi oleh Dr. Sheelagh Daniels-Mayes, dosen dan peneliti dari The University of Sydney, Australia yang bertema Disability and Intersectionality. Seorang akademisi dengan visual impairment dan pengalaman di bidang disabilitas serta indigenous studies, Dr. Daniels-Mayes menjelaskan tentang definisi positionality dan identitas, mendefinisikan interseksionalitas dan bagaimana menggunakannya sebagai alat untuk mengubah status quo, seperti apa diskriminasi struktural dan sistemik, serta pentingnya lived experience dan rasa kepemilikan. Selain itu, Dr. Daniels-Mayes juga mengajak partisipan untuk berefleksi terkait siapa-siapa saja yang selama ini masih tertinggal dalam latar pekerjaan, komunitas, ruang kelas, dan/atau organisasi hingga sekarang, identitas apa saja yang belum diperhitungkan atau dilibatkan dalam proyek, kampanye, dan kegiatan, serta bagaimana cara kita mengikutsertakan mereka.

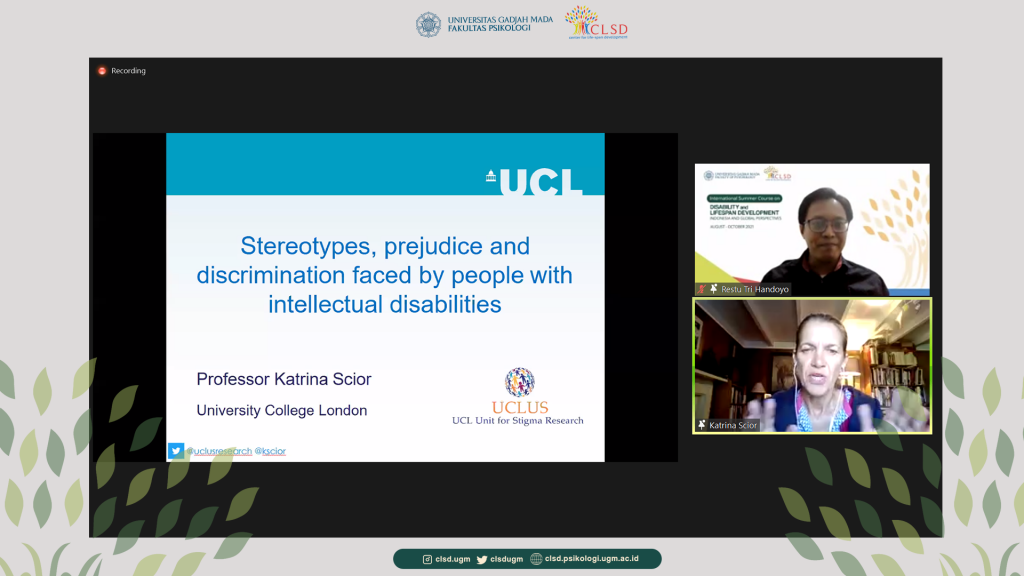

Disebabkan adanya penundaan pada sesi ketiga modul pertama, summer course pun berlanjut ke sesi keempat pada 12 Agustus 2021 yang dibawakan oleh Profesor Katrina Scior dari University College London, United Kingdom, dengan topik Stereotypes, Prejudice and Discrimination Faced by People with Intellectual Disabilities. Mengajar dari sebuah pulau kecil bernama Shetland Islands yang berlokasi di tengah-tengah Skotlandia dan Norwegia, Prof. Scior mulai mendeskripsikan stereotip, prasangka, diskriminasi, serta definisi dari disabilitas intelektual. Setelah menjelaskan hubungan dan dampak stigma terhadap disabilitas intelektual, Prof. Scior berlanjut memaparkan apa saja intervensi-intervensi anti-stigma yang dapat dilakukan di ranah disabilitas intelektual yang diharapkan juga mampu diaplikasikan pada negara-negara berpenghasilan rendah yang pada kenyataannya masih sangat kekurangan terhadap kegiatan penelitian berkelanjutan terlepas dari data statistik yang menunjukkan lebih tingginya penyintas disabilitas. Selain ceramah, Prof. Scior juga meminta partisipan untuk berdiskusi mengenai pengalaman masing-masing terkait topik dalam kelompok-kelompok kecil di Break Out Room agar partisipan bisa saling berpendapat dengan lebih nyaman satu sama lain. Kuliah sesi keempat ini pun sekaligus menandakan berakhirnya modul pertama: Disability and Intersectionality.

(SRP & SNH/CLSD)